• Una ruta para perderse por las raíces de Castilla-La Mancha y encontrarse con sus sabores, sus gentes y su historia.

• Del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel al legado de Miguel Fisac. Así late hoy la tierra del hidalgo más famoso del mundo.

Don Quijote como anfitrión

No todos los días te recibe Don Quijote con los brazos abiertos y una mesa puesta con productos de la tierra. Pero eso es exactamente lo que vivimos durante nuestra visita a Daimiel con el programa “Sabor Quijote”, esa propuesta de la Diputación de Ciudad Real que no solo suena bien… también sabe mejor.

Lo que empezó como una invitación institucional acabó siendo una auténtica ruta sensorial, de esas en las que uno mezcla cultura, gastronomía, paisaje y hasta arqueología sin despeinarse. Daimiel fue uno de los tres escenarios elegidos para acoger esta experiencia, y desde luego no defraudó.

Con periodistas del vino, entre los que estábamos La Asociación Española de Escritores y Periodistas del Vino (AEPEV), creadores de contenido y unos cuantos curiosos con ganas de saber (y de catar), nos lanzamos a explorar lo mejor de esta tierra manchega.

El punto de partida fue el Espacio Fisac, donde el alcalde, la vicepresidenta de la Diputación y el presidente de la institución nos dieron la bienvenida. Y sí, hubo discursos, pero también hubo promesas: la de mostrar una provincia rica en historia, naturaleza y, cómo no, sabores.

Y allá que fuimos. Visitamos el impresionante yacimiento de la Motilla del Azuer, ese misterio de la Edad del Bronce que parece sacado de una película épica; paseamos entre aves y espejos de agua en Las Tablas de Daimiel, ese parque nacional que no necesita filtros de Instagram; nos empapamos (culturalmente, se entiende) en el Centro del Agua, y rematamos en el Museo Comarcal, un lugar que, como ya conté en otra crónica, huele a historia y a patio manchego.

“Sabor Quijote” no es solo una excusa para comer bien, que también, sino una oportunidad para reconectar con una provincia llena de matices: desde el barro de sus cerámicas hasta el aroma de sus vinos, pasando por los sabores tradicionales que siguen vivitos y coleando en cada plato de cuchara.

“Sabor Quijote” no es solo una excusa para comer bien, que también, sino una oportunidad para reconectar con una provincia llena de matices: desde el barro de sus cerámicas hasta el aroma de sus vinos, pasando por los sabores tradicionales que siguen vivitos y coleando en cada plato de cuchara.

Y entre tanto arte, paisaje, arqueología y gastronomía, uno no puede evitar pensar que si Don Quijote levantara la cabeza… se sentaría con nosotros a brindar. Porque al final, esta tierra sigue teniendo algo de aventura, de locura hermosa y de sabor a verdad.

Entre gigantes que resultan ser molinos, llanuras infinitas y posadas que aún huelen a historia, La Mancha se despliega tal y como la soñó Cervantes… pero con más tapas y menos lanzas. Viajar por esta tierra es descubrir que el Quijote no era tan loco: basta con asomarse a Las Tablas de Daimiel, caminar entre motillas milenarias y brindar con un buen vino manchego para entender que esta Mancha, la real, la viva, tiene magia de sobra para inspirar a cualquier caballero andante… o viajero curioso.

Si alguna vez te has preguntado dónde se esconde un oasis inesperado en mitad de la árida Mancha, te lo cuento con una sonrisa. En el corazón de Ciudad Real, abrazado por los Montes de Toledo, se encuentra uno de esos lugares que parecen salidos de un sueño húmedo. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Tuve la suerte de perderme, o más bien encontrarme, en este humedal único en Europa, el último testigo de un ecosistema que antaño florecía por toda la llanura central peninsular: las tablas fluviales. Aquí, la magia ocurre cuando los ríos Guadiana y Gigüela se dan un abrazo acuático, desbordándose juguetonamente sobre una llanura de escasa pendiente. El resultado es un mosaico de charcas, carrizos y tarayes que ofrece casa, comida y sala de fiestas a miles de aves acuáticas.

De caza real a santuario natural

De caza real a santuario natural

La historia de Las Tablas tiene tanto de leyenda como de realidad. ¿Sabías que ya en 1325 el Infante Don Juan Manuel hablaba de ellas en su “Libro de la Caza”? ¡Y no era para menos! Aquello era un paraíso para nobles con escopeta.

Ya entonces se describía a Las Tablas como un lugar ideal para la caza, y pertenecía nada menos que a la Orden de Calatrava, esos guardianes de la historia que marcaron la región. Más tarde, en 1575, Felipe II mandó hacer unas “Relaciones Topográficas” para documentar la zona y, según dicen, quedó tan encantado que ordenó que cuidaran este tesoro natural con mimo.

El mismísimo Alfonso XII cazó aquí en 1875, siguiendo los pasos del General Prim.

¡Qué historia tan fascinante tiene el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel! Os cuento, mientras caminaba entre sus aguas y juncos, no pude evitar imaginar el origen misterioso de su nombre, “Daimiel”. Se dice que viene del árabe y que podría significar desde “heredad suficiente” hasta “aldea real” o incluso “granja del rey”. Por cierto, el sufijo “-iel” es un vestigio del mozárabe antiguo, ese curioso dialecto que mezclaba latín con influencias árabes.

Avanzando un poco, en el siglo XIX la fama de Las Tablas como paraíso cinegético se disparó. La Sociedad de Cazadores impulsada por Francisco Martí de Veses, quién creó las tablas de Daimiel y le dio un empujón. Pero todo cambió en 1959, cuando se prohibió la caza para proteger la fauna. Luego, en 1966, el área se declaró Reserva Nacional de Caza, dando paso a un programa serio de conservación.

Avanzando un poco, en el siglo XIX la fama de Las Tablas como paraíso cinegético se disparó. La Sociedad de Cazadores impulsada por Francisco Martí de Veses, quién creó las tablas de Daimiel y le dio un empujón. Pero todo cambió en 1959, cuando se prohibió la caza para proteger la fauna. Luego, en 1966, el área se declaró Reserva Nacional de Caza, dando paso a un programa serio de conservación.

Sin embargo, la naturaleza y la historia dieron un giro complicado a partir de los años 50. En 1956 se lanzó un ambicioso y polémico plan para desecar más de 30,000 hectáreas en las cuencas del Guadiana, Záncara y Gigüela. La buena noticia es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) puso el grito en el cielo y en 1963 declaró a Las Tablas como un área húmeda prioritaria en Europa.

Pero los años 60 y 70 trajeron problemas serios. Obras de canalización, regadíos desenfrenados y la sequía llevaron a que el Guadiana quedara seco, lo que causó un desastre ecológico enorme. La turba empezó a arder bajo tierra, creando vapores que asomaban por grietas, una imagen dramática que impresiona a cualquiera.

Ante esto, en 1973 se decretó la creación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, y se estableció una reserva integral para las aves acuáticas. Ya en 1980, se reclasificó el parque, reforzando su protección.

Las buenas noticias continuaron. En 1981 la Mancha Húmeda fue declarada Reserva de la Biosfera dentro del Programa, del Hombre y la Biosfera (MAB) que es una iniciativa intergubernamental de la UNESCO que busca establecer una base científica para mejorar la relación entre las personas y su entorno.

Al año siguiente se reconoció como Humedal de Importancia Internacional bajo el convenio Ramsar y en 1988 recibió la designación de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Después de tanta lucha, las lluvias de 1996 y 1997 trajeron un soplo de vida y esperanza. Vimos cómo el parque revivía, y nos hizo pensar en lo crucial que es seguir protegiendo y cuidando esta joya natural para las generaciones futuras.

A pesar de los intentos, nada acertados, de desecar el terreno en los años 50, este humedal resistió, gracias al empuje de ecologistas y científicos que supieron ver su valor. Poco a poco, Las Tablas han ido ganando el reconocimiento que merecen. Reserva de la Biosfera, Humedal de Importancia Internacional, Zona de Especial Protección para las Aves… ¡y más!

El Gran Félix Rodríguez de la Fuente – Un hombre adelantado a su tiempo

¡Hablar de Las Tablas de Daimiel es hacerlo también de un nombre que retumba en la memoria de todos los amantes de la naturaleza: Félix Rodríguez de la Fuente!

Este hombre no solo fue un naturalista apasionado, sino que jugó un papel absolutamente crucial para que este humedal único en España y Europa llegara a ser reconocido y protegido como Parque Nacional en 1973.

Este hombre no solo fue un naturalista apasionado, sino que jugó un papel absolutamente crucial para que este humedal único en España y Europa llegara a ser reconocido y protegido como Parque Nacional en 1973.

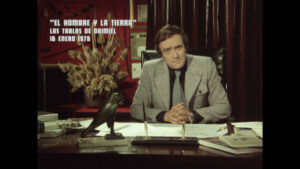

Yo, que he visto el parque con mis propios ojos, recuerdo bien cómo gracias a su mítico programa “El Hombre y la Tierra”, Félix puso sobre la mesa la increíble belleza y fragilidad de Las Tablas. A través de la televisión, nos llevó a conocer un ecosistema de tablas fluviales, ese curioso fenómeno natural que forma una especie de alfombra de agua y vida en plena Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real.

Su labor fue doble: por un lado, divulgó a lo grande la riqueza natural del parque, mostrando su biodiversidad, ese espectáculo de aves migratorias y residentes que encuentran en Las Tablas un refugio imprescindible. Por otro lado, su voz fue una defensa incansable del medio ambiente, un clamor que terminó influyendo decisivamente para que el parque obtuviera la máxima protección legal.

Además, Félix no solo informaba, sino que despertaba conciencia ambiental. Gracias a su programa, mucha gente empezó a entender que la supervivencia de Las Tablas depende de la salud de su acuífero, esa fuente subterránea de agua que alimenta todo el ecosistema. Sin esa agua, el parque simplemente no podría existir.

Además, Félix no solo informaba, sino que despertaba conciencia ambiental. Gracias a su programa, mucha gente empezó a entender que la supervivencia de Las Tablas depende de la salud de su acuífero, esa fuente subterránea de agua que alimenta todo el ecosistema. Sin esa agua, el parque simplemente no podría existir.

Hoy, ese legado sigue vivo. La combinación de la difusión apasionada de Félix y la declaración de Parque Nacional fue un empujón fundamental para preservar este rincón tan especial. Aunque, claro, las Tablas aún enfrentan desafíos, principalmente en la gestión sostenible del agua, su historia y su protección nos recuerdan la importancia de cuidar este paraíso natural.

Así que, me parece imposible separar su magia del eco de la voz de Félix, aquel hombre que nos enseñó a amar y respetar la Tierra.

Cuatro estaciones, mil emociones

Cada época del año pinta Las Tablas con una paleta distinta.

🌸 En Primavera es un estallido de vida. Las aves hacen acrobacias nupciales, los patitos se estrenan en el agua y los tarayes florecen como si no hubiera un mañana. Es el momento ideal para sacar los prismáticos y disfrutar de un desfile de avocetas, chorlitejos, fumareles cariblancos… y una banda sonora anfibia que no tiene nada que envidiar a un concierto en vivo.

☀️En Verano llega caluroso y algo seco, y el parque se transforma en un refugio casi meditativo. A pesar del calor, la vida continúa: cigüeñuelas, gaviotas, gangas y hasta las tímidas polluelas se dejan ver entre charcas menguantes. Eso sí, trae gorra, agua y paciencia.

🍂 En Otoño, el parque se vuelve una pasarela de moda para aves migratorias. Patos cuchara, cercetas, grullas y hasta ánsares comunes hacen escala en Las Tablas camino del sur. Las nieblas matinales le dan un aire misterioso que enamora a fotógrafos y poetas por igual.

❄️ En Invierno viste el parque con colores suaves y silencios acogedores. Es el tiempo de los ánades, del vuelo lento de las garzas y del susurro del agua en las zonas menos profundas. Todo parece dormido, pero bajo la superficie… ¡la vida se prepara para volver a estallar!

Un mundo bajo el agua

Lo más curioso de Las Tablas es lo que no se ve. Bajo los pies se esconde una gigantesca esponja de piedra, un karst calizo que guarda agua como si fuera un tesoro. Gracias a este acuífero subterráneo (el famoso «acuífero 23»), el parque ha sobrevivido a más de una sequía. Aunque eso sí, la sobreexplotación agrícola ha puesto en jaque este equilibrio frágil, y por eso hoy más que nunca necesitamos cuidar este pulmón húmedo de La Mancha.

Una joya en peligro

Las Tablas no están solas. Forman parte de esa joya ecológica llamada «La Mancha Húmeda», un conjunto de lagunas, salinas y cráteres volcánicos inundados que han sido durante siglos parada obligatoria de aves migratorias. Sin embargo, muchas de estas zonas están hoy amenazadas. La presión del regadío, el cambio climático y la falta de agua dulce hacen que el futuro del parque dependa, en gran parte, de decisiones humanas.

Valores Culturales

Este humedal, situado en pleno corazón de La Mancha, no es solo una joya natural, sino también un testimonio vivo de la relación milenaria entre el agua, la tierra… y nosotros.

Desde la Edad del Bronce, hace más de 3.500 años, estas tierras ya estaban habitadas por culturas como una paleta de colores, que supieron ver en el humedal un espacio fértil y lleno de posibilidades. Prueba de ello son las enigmáticas “motillas”, fortalezas prehistóricas construidas sobre pozos, auténticas obras de ingeniería hidráulica que, en plena sequía, buscaban el agua bajo tierra.

Hoy, la Motilla del Azuer, cerca de Daimiel, sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de Europa.

A lo largo de los siglos, íberos, romanos, musulmanes y cristianos dejaron huella en la zona

Desde los asentamientos íbero-romanos de la Isla del Pan o Las Higuerillas, hasta la imponente fortaleza medieval de Alarcos o la ciudad califal de Calatrava la Vieja, el río Guadiana ha sido eje de paso, de vida y de historia.

Durante siglos, los molinos harineros, como el restaurado y visitable Molino de Molemocho, aprovecharon la fuerza del agua para moler grano. Pero no solo se molía. Alrededor de estos molinos se vendía, se cazaba, se pescaba… e incluso se dormía. Eran auténticos centros de vida social en mitad del humedal.

Y es que la caza y la pesca han sido históricamente el motor económico y cultural de Las Tablas. Desde los patos y jabalíes que cazaban los reyes Alfonso XII y XIII o el mismísimo General Prim, hasta los humildes “peceros” y cangrejeros que colocaban sus garlitos de mimbre en las noches húmedas, buscando cangrejo autóctono, hoy desaparecido por una plaga de hongos.

Y es que la caza y la pesca han sido históricamente el motor económico y cultural de Las Tablas. Desde los patos y jabalíes que cazaban los reyes Alfonso XII y XIII o el mismísimo General Prim, hasta los humildes “peceros” y cangrejeros que colocaban sus garlitos de mimbre en las noches húmedas, buscando cangrejo autóctono, hoy desaparecido por una plaga de hongos.

También se recogía carrizo, anea o masiega para techumbres, muebles o combustibles. Incluso las plantas medicinales, como el malvavisco, y las sanguijuelas que recogían los “sanguijueleros” formaban parte de este ecosistema de usos tradicionales. Y si hablamos de salud, no olvidemos los famosos baños de barro de La Lagunilla o el Balneario de Tijeras, tan buscados antaño por sus propiedades curativas.

Pero no todo fue idílico.

Una balanza rota. Cuando el hombre exigió más de lo que la naturaleza podía dar

A partir del siglo XX, la sobreexplotación del acuífero manchego comenzó a poner en jaque este delicado equilibrio. La extracción masiva de agua, muy por encima de su recarga natural, provocó que los emblemáticos Ojos del Guadiana dejaran de manar, y con ellos, Las Tablas empezaron a secarse.

Las administraciones han respondido, a veces tarde, otras con más acierto, con medidas de conservación para frenar el deterioro de un ecosistema que debería ser símbolo de equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, no un campo de batalla entre intereses enfrentados.

Un paraíso para la biodiversidad

Hoy, Las Tablas de Daimiel resisten, y en su resistencia, florece la vida.

La vegetación acuática y palustre forma un mosaico cambiante de eneas, carrizos, juncos y masiegas. En los fondos inundados, crecen praderas de carófitos, las ovas, fundamentales para el ecosistema. A su alrededor, los tarayes conforman pequeños bosques resistentes a la salinidad.

Este humedal es un santuario para las aves. Desde el elegante pato colorado, emblema del parque, hasta garzas imperiales, avetoros, zampullines cuellinegros o somormujos lavancos. También podemos ver especies esteparias como el sisón o el alcaraván, e incluso pequeños mamíferos como la nutria, el lirón careto o el turón.

Birding – pajarear nunca fue tan cool

A colación viene el “birdwatching”, esa palabra tan “cool” que parece inventada por influencers con prismáticos de diseño y filtros sepia en Instagram. Pero, sorpresa: basta una mañana entre juncos y pajarillos en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, para que hasta el más escéptico acabe enganchado al noble arte del pajareo… como lo llaman por aquí, con toda la seriedad del mundo.

Permitirme un inciso para contaros la diferencia entre un parque nacional y un parque natural, en lo que nuestro guía hizo hincapié al inicio de la visita, por su importancia. Esto radica en su nivel de protección y en la gestión que se les aplica. Los parques nacionales son áreas de mayor valor natural y cultural, con un nivel de protección más alto y gestionadas por el Estado, mientras que los parques naturales también protegen áreas de gran valor, pero su gestión suele ser responsabilidad de las comunidades autónomas y permiten un mayor grado de uso y aprovechamiento humano.

Permitirme un inciso para contaros la diferencia entre un parque nacional y un parque natural, en lo que nuestro guía hizo hincapié al inicio de la visita, por su importancia. Esto radica en su nivel de protección y en la gestión que se les aplica. Los parques nacionales son áreas de mayor valor natural y cultural, con un nivel de protección más alto y gestionadas por el Estado, mientras que los parques naturales también protegen áreas de gran valor, pero su gestión suele ser responsabilidad de las comunidades autónomas y permiten un mayor grado de uso y aprovechamiento humano.

Resulta que España es uno de los mejores sitios de Europa para observar aves. Con tantos ecosistemas protegidos, aquí vuelan más especies que seguidores tiene un tuit viral. Y no hace falta ser ornitólogo: solo tener paciencia, buen ojo y ganas de disfrutar.

Nuestro guía, un apasionado del ala y el trino, nos enseñó a distinguir aves por su canto y silueta. Yo, que creía que todo lo que volaba era “un tipo de gaviota”, acabé emocionado al reconocer una garza imperial.

El birding no es solo mirar al cielo. Es parar, escuchar y reconectar. Y sí, ahora entiendo por qué tantos se enganchan. Porque no hay nada como ver a un zampullín chico cruzando el agua… y sentir que el tiempo, por fin, se detiene.

Como decíamos, este humedal es un santuario para las aves, pero también para los reptiles y anfibios, de una variedad sorprendente. Desde la ranita de San Antón hasta el galápago europeo. Y en las aguas, además de las abundantes carpas, viven especies endémicas como el cachuelo, el calandino o la colmilleja, algunas con alto riesgo de desaparecer.

Sin embargo, la proliferación de especies invasoras de vegetación, como el carrizo o el taray, amenaza con colonizar las “tablas” interiores, desplazando a otras especies más vulnerables. Por eso, se llevan a cabo tareas de manejo como la apertura de canales, eliminación de residuos vegetales y quemas controladas de masiega para devolver al humedal su diversidad original.

Cuando todo comenzó… hace milenios

Uno podría pensar que los primeros humanos se dejaron caer por aquí de paso, pero no. Lo cierto es que, desde el Paleolítico, y especialmente durante el Neolítico, ya había quienes se asentaban junto al agua, atraídos por lo mismo que a nosotros nos fascina hoy: el murmullo del río, la abundancia de peces, las aves, la fertilidad de la tierra. Vamos, un paraíso para sobrevivir… y para quedarse.

Pero hay un capítulo que me dejó asombrada. Hace unos 4.000 años, en plena Edad del Bronce, este lugar fue escenario de una sequía tan brutal que se secaron por completo las tablas. ¿Y qué hicieron nuestros ancestros? En lugar de abandonar el terreno, inventaron los primeros pozos documentados de la Península Ibérica. Así nació la llamada “Cultura de las Motillas”, con sus fortalezas y pozos subterráneos. Ingenio puro con aroma prehistórico.

Íberos, romanos… y mucho más

Siguiendo el curso del tiempo, llegamos al primer milenio antes de Cristo, cuando los íberos, en concreto, los oretanos, se instalaron por aquí. Poco después, llegaron los romanos, que no eran precisamente de dejar pasar oportunidades: también supieron sacarle todo el jugo al río y a sus vegas.

En mis paseos por la zona, me topé con restos de motillas como las de Las Cañas o Puente Navarro, y con asentamientos íbero-romanos que tienen nombres que suenan a novela histórica: Isla del Pan, La Quebrada, Las Higuerillas… ¡Hasta dan ganas de montar un campamento arqueológico!

Y no acaba ahí. Desde los Ojos del Guadiana hasta el embalse de El Vicario, el territorio es un museo al aire libre. A cada paso, uno se encuentra con poblados antiguos como Casas Altas o Los Toriles, e incluso con las huellas de civilizaciones que construyeron su vida en torno al agua, como los romanos en los Baños del Emperador.

La Edad Media y el arte de resistir

En plena Edad Media, cuando cristianos y musulmanes se disputaban la península, las Tablas no quedaron al margen. Merecen una visita las ruinas de Calatrava la Vieja, la que fuera una poderosa ciudad islámica, clave entre Córdoba y Toledo, situada a apenas unos kilómetros de aquí. Y al otro lado, cerrando las tablas del Guadiana, se alza el Cerro de Alarcos, donde el rey Alfonso VIII intentó fundar una ciudad fortaleza… hasta que los almohades lo mandaron de vuelta a casa en la famosa Batalla de Alarcos de 1195.

Tiempos más recientes – de peceros, molinos y balnearios

Tiempos más recientes – de peceros, molinos y balnearios

Y sí, todo eso está muy bien… pero lo más entrañable fue descubrir cómo, hasta hace no tanto, las Tablas seguían siendo el sustento de muchas familias. Antes de que se declarara Parque Nacional, vivían aquí más de 300 familias dedicadas a la pesca, a la captura de cangrejos a los que llamaban “peceros” y a una economía tan humilde como ingeniosa. Vivían en casillas de pescadores, unas construcciones modestas salpicadas por las orillas, hoy casi desaparecidas, pero cargadas de historia.

Otro capítulo fascinante: los molinos hidráulicos del Guadiana. Desde los Ojos del río hasta el embalse de El Vicario había más de una docena de ellos. Algunos datan de la Edad Media y otros, incluso, podrían tener raíces romanas. ¿El más destacado? El Molino de Molemocho, que hoy está restaurado y forma parte del propio Parque Nacional. Una joya que no hay que perderse.

Entre cañas, anea y masiega, el arte de aprovechar la naturaleza

Los lugareños también sacaban partido de todo lo que el humedal ofrecía. Cortaban carrizo para techos, trenzaban anea para hacer sillas y recogían masiega como combustible para los hornos de cal. Y, por si fuera poco, recogían malvavisco para remedios naturales, capturaban sanguijuelas con fines medicinales y explotaban las yeseras de la vega de Villarrubia.

¿Sabías que incluso hubo balnearios que aprovechaban las propiedades de las aguas salitrosas de la zona? El más conocido, el de Tijeras, atraía a enfermos reumáticos de toda la comarca, y aún hoy queda quien recuerda aquellos baños curativos con cierta nostalgia.

Un bocado de Daimiel entre plazas, iglesias y cucharas llenas de historia

Cuando uno llega a Daimiel, no tarda en darse cuenta de que aquí se come con historia y se pasea con sabor. Como buen viajero con estómago curioso, empezamos la ruta en el centro neurálgico del lugar: la Plaza de España. A escasos 700 metros del casco viejo, me encontré con esta joyita de arquitectura popular manchega, tan fotogénica como acogedora, con sus soportales que invitan a quedarse a la sombra y ver pasar la vida… o una procesión, o una banda, o un camión de reparto, lo que toque ese día.

Y en mitad de la plaza, como un sabio silencioso, está El Olivo Milenario. Dicen que tiene entre 1.000 y 1.200 años. Yo no lo conté hoja por hoja, pero basta mirarlo para entender que ha visto pasar romanos, agricultores, domingueros y viajeros como yo. Un símbolo vivo de los cultivos tradicionales de esta tierra, que aquí son cosa seria.

Y en mitad de la plaza, como un sabio silencioso, está El Olivo Milenario. Dicen que tiene entre 1.000 y 1.200 años. Yo no lo conté hoja por hoja, pero basta mirarlo para entender que ha visto pasar romanos, agricultores, domingueros y viajeros como yo. Un símbolo vivo de los cultivos tradicionales de esta tierra, que aquí son cosa seria.

A apenas 200 metros de allí, nos dejamos caer por el Museo Comarcal de Daimiel. Y menos mal, porque descubrí que desde ahí salen las visitas guiadas al yacimiento de la Motilla del Azuer, ese lugar arqueológico que parece sacado de un documental de National Geographic.

Además, conocí a tres daimieleños ilustres que llenan de arte y genio las paredes del museo: Miguel Fisac, arquitecto innovador; Vicente Carranza, maestro de la cerámica; y Juan D’Opazo, pintor de los que dejan huella.

Y claro, Daimiel no sería lo que es sin su patrimonio religioso. La Iglesia de Santa María la Mayor, justo al lado del parque El Parterre, es uno de esos templos que impone por fuera y enamora por dentro. También me topé con la Iglesia de San Pedro Apóstol y la Ermita de Nuestra Señora de la Paz, protagonistas imprescindibles de una Semana Santa declarada de Interés Turístico Regional, que por lo visto aquí se vive como una auténtica devoción popular.

Un museo con alma de patio manchego

Un museo con alma de patio manchego

Hay viajes que te llevan lejos… y otros que te devuelven a casa, aunque sea a una que no sabías que tenías. Así me sentí al cruzar la puerta del Museo Comarcal de Daimiel, una joyita escondida en el corazón del pueblo, donde cada rincón huele a historia, a barro cocido y a memoria rural.

El edificio, rehabilitado con mimo en 2006, es una de esas casas tradicionales que ya casi no se ven: mitad vivienda, mitad almacén de aperos. Y como buen manchego que se precie, su corazón es un patio central con columnas finas que parece susurrar conversaciones de otras épocas. Allí mismo empieza el recorrido, y lo que en principio parecía un museo más, se convirtió en un viaje cronológico por miles de años de historia local… sin necesidad de máquina del tiempo.

La visita arranca, cómo no, con la Motilla del Azuer, ese enigmático yacimiento de más de 4.000 años que parece sacado de una novela de arqueólogos. Y desde ahí, la historia avanza a paso firme: íberos, romanos, musulmanes… cada sala es como una parada en un tren que atraviesa los siglos. Incluso hay una visita obligada a Calatrava la Vieja, ese asentamiento hispano-musulmán que da nombre y carácter a toda una comarca.

En la planta alta me topé con la Casa de los Carrillo, un ejemplo de arquitectura renacentista en Daimiel, de esas casas que huelen a madera vieja y secretos de familia. Y justo cuando pensaba que la cosa no podía ponerse más interesante, aparece el homenaje al arquitecto Miguel Fisac (sí, el mismo del centro SAVIA), junto con una colección espectacular de cerámica de Vicente Carranza y las obras del pintor Juan D’Opazo, todo orgullo daimieleño.

Y si la historia no te atrapa del todo (que ya es raro), siempre puedes disfrutar del propio edificio: un antiguo pajar convertido ahora en aula didáctica, y ese corral que fue testigo de tantas labores agrícolas, hoy testigo de turistas curiosos y escolares asombrados.

Así que ya sabes. Si pasas por Daimiel, haz una parada en su museo comarcal. No solo entenderás mejor este rincón de La Mancha, sino que saldrás con la sensación de haber estado, aunque sea un ratito, en la casa de todos los daimieleños. Y eso, amigos viajeros, no lo dan todos los museos.

SAVIA, el agua contada con acento manchego

SAVIA, el agua contada con acento manchego

Uno no siempre empieza una ruta por un parque nacional entrando a un instituto de los años 50, pero en Daimiel las cosas son así de originales. Mi viaje por Las Tablas arrancó en SAVIA, el Centro de Interpretación del Agua, y, lo confieso, no podía haber tenido mejor prólogo.

Ubicado en el antiguo Instituto Laboral –una joyita arquitectónica firmada por Miguel Fisac, daimieleño ilustre donde los haya–, este centro es mucho más que un museo: es una auténtica clase magistral (sin deberes) sobre la importancia del agua en estas tierras manchegas.

Desde que puse un pie en SAVIA, todo giró en torno a ese bien tan escaso y tan vital. La visita comienza con una mirada al pasado geológico del paisaje daimieleño, ese tapiz de humedales, lagunas y ríos que ha atraído a culturas desde tiempos remotos. Porque sí, Daimiel ha sido un paraíso líquido en mitad de La Mancha, y el agua ha sido la gran protagonista en su historia: desde los primeros asentamientos humanos, hasta las luchas por su conservación.

Entre paneles informativos, maquetas y recreaciones, me encontré de repente frente a una reproducción del pozo de la Motilla del Azuer –auténtico prodigio hidráulico de la Edad del Bronce– y a pocos metros, una casilla de pescadores, como las que antaño salpicaban los márgenes de los humedales. No pude evitar imaginarme a un “pecero” de antaño, caña en mano y charla pausada.

SAVIA no solo explica, también emociona. Aquí entendí que lo que hace especial a Las Tablas no es solo su biodiversidad, sino la relación profunda entre el ser humano y el agua en este rincón de La Mancha. Un lazo que ha moldeado el territorio, la cultura, los oficios… y hasta la arquitectura.

Así que, si pasas por Daimiel y quieres entender de qué va todo esto antes de lanzarte al campo con prismáticos y botas, haz una parada en SAVIA. Te prometo que saldrás con otra mirada… y con muchas ganas de seguir mojándote, pero de emoción.

Comer en Daimiel – De la cuchara al corazón

Comer en Daimiel – De la cuchara al corazón

Ahora sí, vamos al grano. Porque en Daimiel se reza, se pasea, se admira… pero sobre todo se come. Y madre mía, cómo se come.

Mi primera parada gastronómica fueron las migas. Un plato humilde, pero potente. Pan frito, chorizo, panceta, uvas, pimiento y ajo. Una combinación que parece improvisada pero que resulta ser poesía manchega servida en sartén. Es un plato muy querido por que huele a hogar.

Luego vinieron las gachas manchegas, hechas con harina de almortas, también llamadas “de pitos, ajo y aceite. Plato de pastores y jornaleros, de esos que reconfortan cuando fuera sopla el viento manchego. Me lo sirvieron en una cazuela de barro, como manda la tradición, y me supo a historia contada a cucharadas.

Después llegó el pisto manchego, ese arcoíris de verduras: tomate, pimiento, cebolla, calabacín, berenjena… Un guiso vegetal que me recordó que la cocina manchega también puede ser ligera y deliciosa, aunque la tentación de mojar pan lo vuelve un poco más contundente.

¿Y qué decir del asadillo manchego? Pimientos asados, cebolla y tomate, todo bañado en aceite de oliva. Me lo sirvieron templado, junto a un vino de la zona, y fue como besar el campo en agosto.

El tiznao me sorprendió. Un plato de los de antes, con bacalao desalado, pimientos, cebolla y ajo. Potente, sabroso, con ese regusto a comida de abuela cocinada a fuego lento mientras en la radio suenan coplas.

Y para rematar, no podían faltar las berenjenas de Almagro. Aunque son más famosas en el pueblo vecino, en Daimiel las preparan con la misma maestría: encurtidas, especiadas, sabrosas… Una delicia que podría convertirme en vegetariano por convicción.

Dulces que saben a infancia

Pero no todo va a ser cuchara. En Daimiel también se honra la repostería. Yo caí rendida ante las magdalenas caseras, los cortadillos de cabello de ángel, las pastas de vino y las pastas de huevo. Pequeños placeres que huelen a horno de leña y que me hicieron sentir, por unos minutos, como si volviera a la cocina de mi abuela.

Otros humedales importantes en el mundo

Además de Las Tablas de Daimiel, el mundo está salpicado de humedales impresionantes, fundamentales para la biodiversidad, la regulación del clima y el sustento de comunidades enteras. Aquí algunos de los más destacados:

En España:

- Parque Nacional de Doñaña: Un mosaico de marismas, dunas y cotos, con gran riqueza de aves y fauna ibérica.

- Delta del Ebro: Refugio de aves acuáticas y paisaje de arrozales, vital para el ecosistema mediterráneo.

- La Albufera de Valencia: Lago costero rodeado de arrozales, esencial para aves migratorias y con fuerte valor cultural.

- Las Marismas del Ampurdan: Parque natural catalán con gran variedad de especies.

- Marismas del Guadalquivir: Importante punto de descanso y alimentación para aves migratorias.

En el resto del mundo:

- Pantanal (Brasil, Bolivia, Paraguay): El humedal tropical más extenso y salvaje del planeta.

- Parque Nacional de Everglades (USA): Ecosistema subtropical amenazado pero fascinante.

- Parque Nacional de Kakadu (Australia): Humedal declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

- Delta del Okavango (Botsuana): Un oasis en pleno desierto del Kalahari, rebosante de vida.

- Sudd (Sudán del Sur): Un extenso sistema pantanoso crucial para aves migratorias africanas.

- Humedales de la Cuenca del Congo (África): Un complejo ecosistema de lagos, marismas y bosques inundados.

- Matorral del Río Negro (Argentina): Rico en especies de aves y de gran valor ecológico.

Sitios Ramsar de importancia internacional

Sitios Ramsar de importancia internacional

Muchos de estos humedales están incluidos en la lista de sitios Ramsar, una red global de zonas húmedas protegidas que son clave para el equilibrio del planeta.

¿Qué son los Sitios Ramsar?

Un sitio Ramsar es un humedal que ha sido reconocido por la Convención de Ramsar como de importancia internacional. La Convención de Ramsar es un tratado intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Los sitios Ramsar son seleccionados porque cumplen con criterios específicos que demuestran su valor ecológico y su importancia para la biodiversidad.

Si te gusta la naturaleza, los paseos tranquilos, el canto de las aves y descubrir pequeños grandes milagros de la geografía española, no lo dudes: Las Tablas de Daimiel te esperan. Eso sí, ven con los sentidos bien abiertos y el corazón dispuesto. Porque aquí, entre carrizos, nubes de estorninos y tarayes al sol, uno no solo observa… uno aprende, siente y se enamora.

Recorrer Las Tablas de Daimiel y su entorno es más que pasear entre juncos y garzas. Es adentrarse en una historia milenaria donde el ser humano ha sabido vivir, adaptarse y dejar huella sin renunciar al murmullo del agua. Aquí, la naturaleza y la cultura han sido, durante siglos, compañeras inseparables. Y para los que amamos viajar con los ojos bien abiertos, este lugar es un regalo que se saborea paso a paso.